太陽光発電の保守・点検

2017年4月の改正FIT法により、太陽光発電設備のメンテナンスは義務化され、太陽光発電の長期安定稼働がより強く求められています。

ユニバーサルエコロジーでは、電気事業法および業界標準である「太陽光発電システム保守点検ガイドライン(JM19Z001)」に準拠した、確実なメンテナンスを実施しております。

メンテナンス項目は多岐にわたりますが、設備の状況や地域特性によって必要な内容は異なります。

そのため、当社では、画一的な対応ではなく、実際の太陽光発電設備の状況を確認し、発電所の状態やお客様からのご要望にあわせて、地域特性に合った最適なプランをご提案することで、発電事業における収益の最大化と長期的な安心をお約束いたします。

点検内容一例

パネル点検

また、雑草・樹木・鳥の巣など、太陽光パネルに影ができる要因となるものがないか周辺環境についても確認します。

架台点検

ボルトやナットの弛みがある場合は、増し締め作業を実施します。工場など折板屋根においては、ハゼ金物の増し締めを確認します。

パワコン点検

パワコンの寿命は、10~15年とされています。

FIT期間20年のうち、一度は訪れるパワコンの保証期間終了と寿命による交換。故障してからでは交換までの間の発電ロスが大きいため、保証期間まで使うのではなく、早い段階のうちにパワコンをリパワリングすることで、FIT期間終了まで発電量が向上し、より高いシステム収益を得ることができるでしょう。

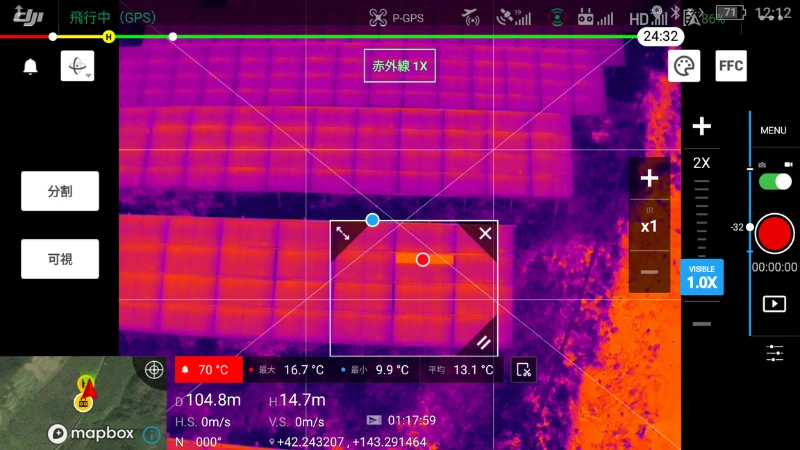

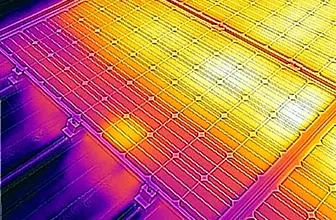

ドローンによる空撮点検

ドローンの赤外線カメラによる画像を分析することで、ホットスポットやストリング発熱異常などの検出が可能です。異常が発生している箇所があれば、実際に人が現場に行って点検・修理を行います。

開放電圧測定

ストリング毎に測定した電圧に異常がないことを確認します。

絶縁抵抗測定

設備の漏電防止、火災・感電事故の防止、施設や環境の安全性の確保を目的とし、ストリング毎に測定します。

ストリング内部抵抗検査

太陽光パネルやPVケーブルの内部抵抗を計測するインピーダンス測定をすることで、太陽光パネルの不具合やクラスタ断線を発見します。内部抵抗値測定で電圧・抵抗値を測定し、故障パネルのあるストリングを検出します。発電能力維持のために必要な点検作業です。

定期点検報告書

点検報告書は、経済産業省への報告が必要な時に備えて大切に保管しなければなりません。

機器点検

接続箱点検

端子台・開閉器・接地線の状態については目視点検および操作点検を行います。絶縁抵抗・接地抵抗・内部抵抗、系統毎の開放電圧などの測定点検を行います。

パネル洗浄

太陽光パネル表面の汚れは、雨や風によって自然に除去されるケースもあります。

しかし、汚れの種類や天候によっては、太陽光パネルの表面に蓄積し、発電量低下の原因になるため注意が必要です。

特に鳥のフンは、放置していると発電量を低下させるだけでなく、ホットスポットの原因になるため、早めの洗浄が必要です。

除草作業

雑草の放置は、発電量低下だけでなく、設備の故障や火事につながることもあるため、草刈りや防草シートなど雑草対策は必須です。

点検手順の一例

ストリング単位で検査・測定

ストリング単位で検査・測定パワコン・接続箱から測定器を使い、障害個所を絞り込みます。

障害個所の特定

障害個所の特定テスター等を使い、問題がある個所を特定します。

障害の判定

障害の判定アレイテスター、パネルチェッカーサーモカメラ等を使い、障害状況を判定します。

太陽光発電の点検における重要ポイント

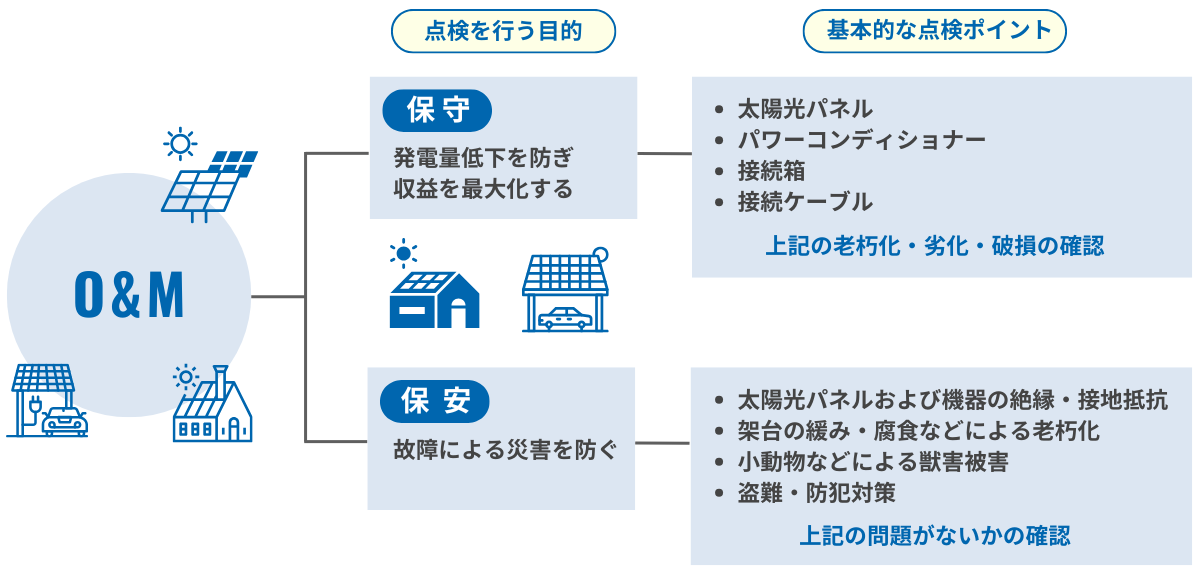

点検の目的

太陽光発電のメンテナンスは法律で義務化されています。

しかしO&M(運用・保守)の目的は、単に法律を守ることだけではありません。

「発電量低下を防ぎ収益を最大化すること」「トラブルや事故による損害リスクを回避すること」、そして「長期にわたり安心・安全に稼働させること」が本来の目的です。

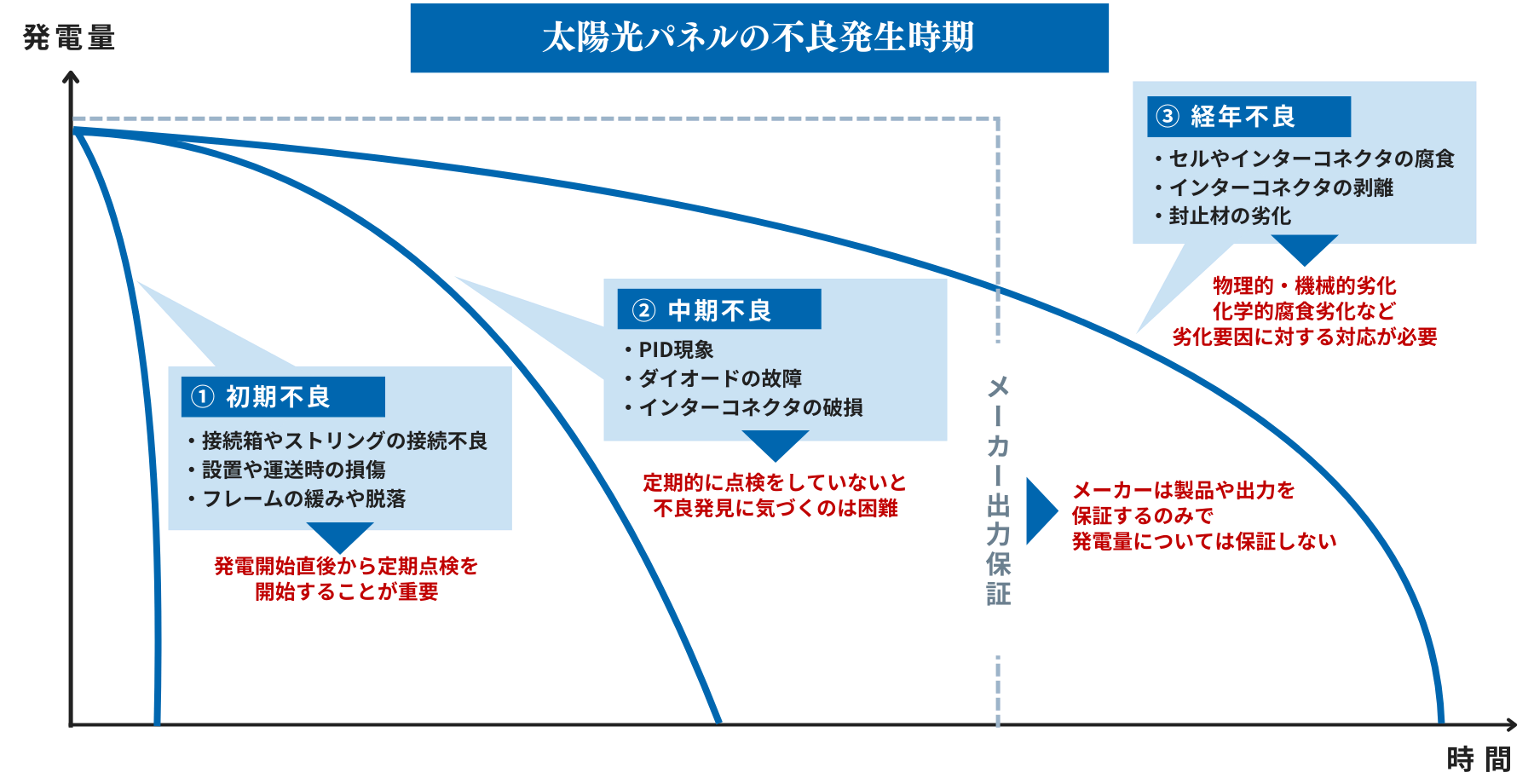

太陽光発電の点検するタイミング

太陽光発電の定期点検は発電開始直後から始めることが非常に重要です。

実際、太陽光発電システムの約90%において、10年以内に何らかのトラブルが発生しています。

そのため、長期にわたり、発電能力を最大限に発揮させるためには、質の高い運用とメンテナンスで不具合を早期発見することが欠かせません。

「発電量が減ってから点検する」「故障してから修理する」といった事後対処ではなく、トラブルを未然に防ぐ「予防保全型」の重要性が高まっています。

ユニバーサルエコロジーでは、発電量低下の要因を未然に解消し、トラブルを防ぐ「予防保全型O&M」を推奨しています。

保守点検の年間スケジュール

表を横にスクロールしてご覧ください

| 点検月 | 点検項目 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||

| 保守点検 | 機器点検年1回 | | 絶縁抵抗や接地抵抗、電圧等を測定。数値に基づき機器の健全性を診断し、出力低下の要因を特定します。 | |||||||||||

| 巡回点検年2回 | | | パネルの汚れ・破損、架台のボルト緩み等を目視・触診で点検。経年劣化を早期発見し安定稼働を支えます。 | |||||||||||

| 遠隔監視通年 | 365日体制でエラーや停止を即座に検知。トラブル発生時のタイムラグを無くし、売電損失を防ぎます。 | |||||||||||||

| 緊急対応随時 | アラート受信時は専門技術員が速やかに急行。原因究明から機器交換・修繕まで対応し、発電停止時間を最小限に抑えます。 | |||||||||||||

| サイト管理年2回 <オプション契約> |

| | 除草やパネル洗浄で発電効率を維持。フェンスや排水設備の確認も行い、盗難や災害リスクを低減します。 | |||||||||||

保守点検は、「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」に準拠した内容で実施しております。

点検の時期と目的

| 設 置 1年目 |

初期不良の発見 発電開始後 1 年目を目途に、機器・部材及びシステムの初期的な不具合を見つけ、必要な補修作業を行う。 特にこの時期に、施工上の不具合やシステムの初期不良を発見することが長期間の運転を維持する上で重要である。 |

|---|---|

| 設 置 5年目 |

劣化・破損状況の確認 発電開始後 5 年目を目途に、機器又は部材の劣化・破損の状況を確認し、必要な補修作業を行う。 機器メーカによって精密点検が設定されている場合は別途実施すること。 |

| 設 置 9年目以降 |

劣化・破損状況やメーカー保証期間の確認、消耗部品の交換 ・ 発電開始後 9 年目以降は 4 年毎を目途に、機器又は部材の劣化・破損の状況を確認し,必要な補修作業を行う。 ・ 機器や部材の保証期間を確認し、機能の確認又は消耗部品の交換を行う。 ・ 設備更新時期の検討を行う。 |

| 設 置 20年目以降 |

劣化・破損状況の確認や設備の交換時期の検討 ・ 発電開始後 20 年目以降は 4 年毎を目途に、機器又は部材の劣化・破損の状況を確認し、必要な補修作業を行う。 ・ 点検内容を確認し、設備更新時期の検討を行う。 |

出典:「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」

改正FIT法以降、

設備の長期安定稼働や安全性のために

すべての太陽光発電設備に対して

O&Mの実施が義務化

太陽光発電所のメンテナンスは

点検から修繕まで

ワンストップでお任せください

O&Mサービスに関する

ご相談・ご依頼は

こちらからお問い合わせください