2022.03.08

企業が導入する自家消費型太陽光発電の種類と選び方 | 完全自家消費?余剰売電?オフサイトPPA?

なぜ太陽光発電の主流は自家消費型なのか

自家消費型太陽光発電とは、太陽光発電で発電した電力を売電するのではなく、自家消費(社内の電力として消費)することです。

自家消費型太陽光発電が注目され、導入事例が増えてきた背景には「FIT制度における売電価格の下落」「電気代の値上がり」「再エネ賦課金の値上がり」があります。これにより、電気を大量に消費する企業を中心に売電よりも自家消費したほうが経費削減につながるという意識が浸透し、また「BCP対策」への関心の高まりから、自家消費型太陽光発電が注目されるようになりました。

自社に最適な自家消費型太陽光発電の選び方

2050年カーボンニュートラルや脱炭素社会の実現など、政府の動向も後押しとなって、社会全体で再生可能エネルギーへの関心が高まり、自家消費目的で太陽光発電の導入を検討する企業が増えています。

自家消費型太陽光発電にもさまざまなモデルがあり、自社にとって最適な太陽光発電システムは何か、どのようなメリットとデメリットがあるのか、混乱されることも多いのではないでしょうか。この記事では、自家消費を目的とした太陽光発電の導入方法について解説していきます。

自家消費型太陽光発電の種類

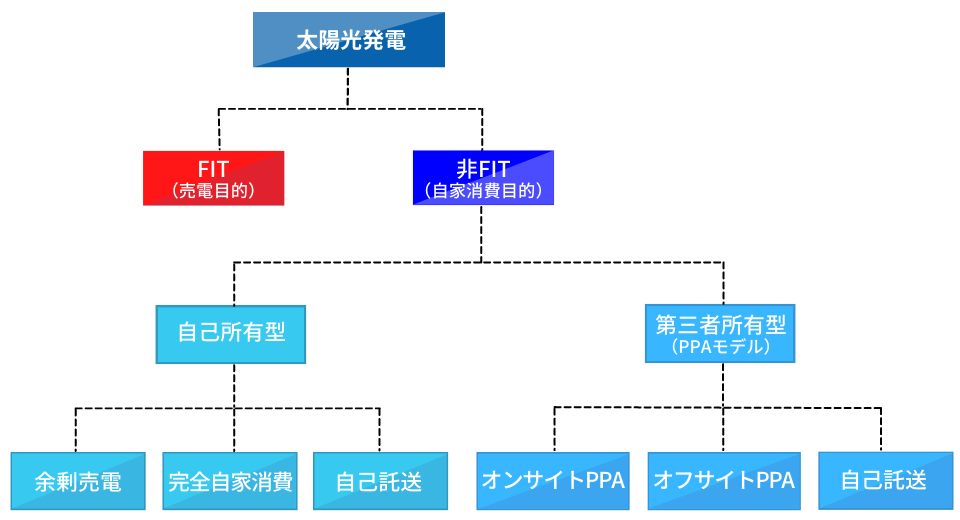

太陽光発電は大きく「売電目的(FIT)」と「自家消費目的(非FIT)」に分類されます。

ここでは、太陽光発電でつくった電気をすべて自家消費(自社工場やビルの電力として使用)する自家消費型太陽光発電の種類について説明しています。

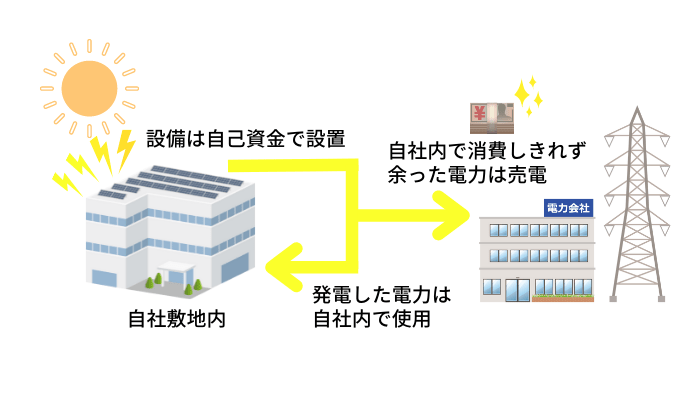

①自己所有型×余剰売電

自社の敷地内(建物屋根など)に太陽光発電設備を導入するモデルです。設備の所有者は自社になり、導入費用やメンテナンス費用は自社で負担です。自社内で消費しきれず余った電力を売電することで、自家消費による「電気代と再エネ賦課金の削減」と「売電による収益」が得られます。

- 自社の敷地内(屋根等)に自社所有物として設置

- 初期費用や保守メンテナンスは自社負担

- 発電した電気は自社内で消費

- 自社で消費しきれなかった電力は売電

- FIT制度における売電価格は年々下落

「自己所有型×余剰売電」のメリット・デメリット

メリット

- FIT(固定価格買取制度)による売電が可能

- 自家消費による電気代削減と売電による収益が得られる

- 電気料金の削減効果が高い

- 再エネ賦課金がかからない

- BCP対策の非常用電源として活用できる

デメリット

- 初期費用がかかる

- メンテナンスや維持管理の責任を伴う

- 自社敷地内に発電設備を設置する充分なスペースが必要

- 自社敷地内の限られたスペースでは大規模な発電は難しい

- 売電価格は年々下落傾向にあるため自家消費する方がお得な場合が多くなりつつある

- 売電するためにはいくつかの条件を満たす必要がある(10kW以上50kW未満の太陽光発電であること・自家消費率30%以上であること・自家消費計画の提出を求められるなど)

このようなケースには「自己所有型×余剰売電」がおすすめ

- 導入するための十分な資金がある

- 施設の消費電力が少なく太陽光電力を消費しきれず余剰が発生する(例:ドラッグストア・衣料品店・運送業・常温倉庫等)

- 自社敷地内に発電設備を設置する充分な広さがある

- BCP対策に非常用電源の確保をしたい

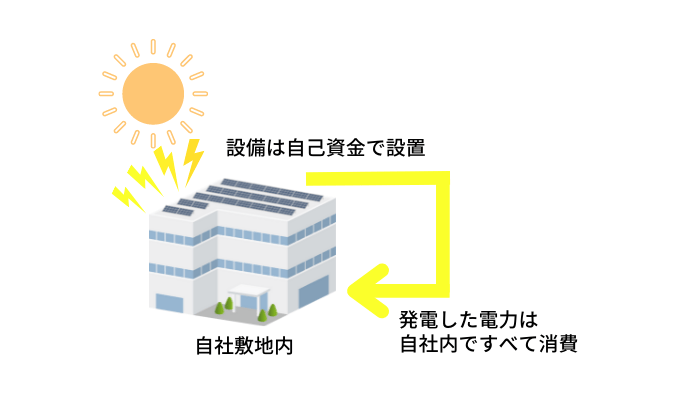

②自己所有型×完全自家消費

自社の敷地内(建物屋根等)に太陽光発電設備を導入するモデルです。設備の所有者は自社になり、導入費用やメンテナンス費用は自社で負担です。発電した太陽光電力をすべて設置した自社敷地内で自家消費します。

- 自社の敷地内(屋根等)に自社所有物として設置

- 初期費用や保守メンテナンスは自社負担

- 発電した電気は自社内で消費

- 電力系統への逆潮流防止のためRPR(逆電力継電器)をつける必要がある

「自己所有型×完全自家消費」のメリット・デメリット

メリット

- 電気料金の削減効果が高い

- 再エネ賦課金がかからない

- BCP対策の非常用電源として活用できる

デメリット

- 初期費用がかかる

- メンテナンスや維持管理の責任を伴う

- 自社敷地内に発電設備を設置する充分なスペースが必要

- 自社敷地内の限られたスペースでは大規模な発電は難しい

このようなケースには「自己所有型×完全自家消費」がおすすめ

- 導入するための十分な資金がある

- 施設の消費電力が多く太陽光電力を余すことなく消費できる(例:年中無休・スーパーマーケット・冷凍冷蔵倉庫等)

- 自社敷地内に発電設備を設置する充分な広さがある

- BCP対策に非常用電源の確保をしたい

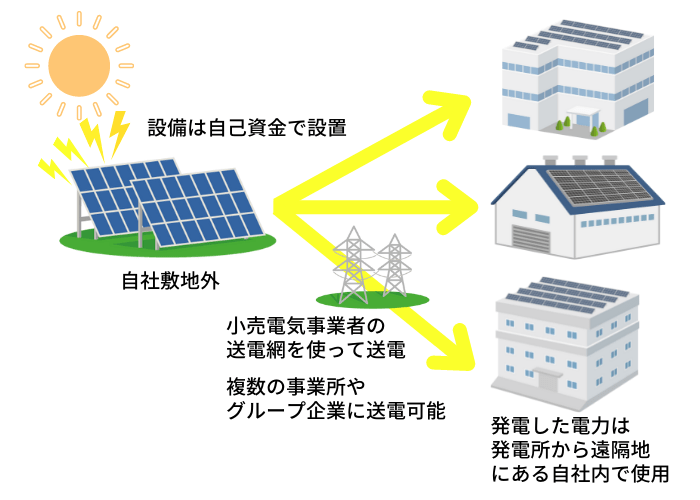

③自社所有型×自己託送

自社の敷地外(遠隔地)にある自社発電所で発電された電気を、送配電ネットワークを通じて自社設備へ送電するモデルです。

自己託送制度を利用することにより、発電した電気を遠隔地にある自社へ送電することが可能になります。「計画値同時同量」の制度を守る必要があり、計画値と実績値との間に差が生じてしまう場合はペナルティ(インバランス料金)が課せられる場合があります・使用場所で消費しきれず余った電気は、インバランス料金にて精算されるため売電することはできません。

- 自社の敷地外(遠隔地)に自社所有物として設置

- 土地購入を含む初期費用や保守メンテナンスは自社負担

- 発電した電気は自社内で消費

- 売電は不可

- インバランスコストがかかる場合がある

「自己所有型×自己託送」のメリット・デメリット

メリット

- 自社内の敷地面積にとらわれず発電量が確保できる

- 必要な電気量に応じた発電設備を設置できる

- 再エネ賦課金が不要になる

- 複数の事業所やグループ企業に送電することでグループ企業全体のCO2削減が可能

デメリット

- 発電設備を設置するための土地やスペースを用意する必要がある

- 高圧・特別高圧に限られるため広い土地が必要になる

- 計画通りに発電できない場合にはペナルティ料金(インバランスコスト)が発生する

- 送電コストがかかる

- 非常用電源として活用できない可能性がある

このようなケースには「自己所有型×自己託送」がおすすめ

- 導入するための十分な資金がある

- グループ企業全体でCO2削減をしたい

- 高圧・特別高圧の発電所を設置できる広い土地がある

- 太陽光発電設備の設置には環境的に不向き(豪雪地帯・塩害地域・日照時間が確保しにくい・土砂災害が起こりやすい)

- 施設の消費電力が多い施設(例:年中無休・365日稼働・病院・工場・ホテル・データセンター・冷凍冷蔵倉庫等)

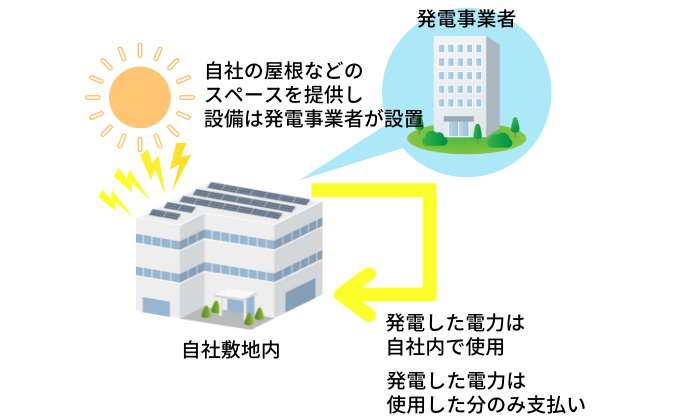

④第三者所有型×オンサイトPPA

自社の敷地内(建物屋根など)スペースを発電事業者に提供し、発電事業者が太陽光発電設備を設置するモデルです。設備の所有者は発電事業者になり、導入費用やメンテナンスもすべて発電事業者が行います。電力を使用する企業(需要家)は、現地(オンサイト)で発電した電力を使用し、使用した分の電気料金を支払います。

「PPAモデル」「オンサイトPPA」とも呼ばれます。

- 自社の敷地内(屋根など)にPPA事業者が太陽光発電設備を設置

- 太陽光発電設備の所有者はPPA事業者

- 初期費用・保守メンテナンス・修繕・保険を含めた費用はPPA事業者が負担

- 自社敷地内で使用した分の電気料金を支払

- 現在日本での主流

「第三所有者型×オンサイトPPA」のメリット・デメリット

メリット

- 初期費用をかけずに太陽光発電を導入できる

- メンテナンスや維持管理の責任がない

- 電力会社から電気を買うよりも電気料金が安くなる

- 自家消費した電力には再エネ賦課金が不要になる

- BCP対策の非常用電源として活用できる

デメリット

- 完全自家消費型に比べて電気料金の削減効果は低い

- 10年以上の長期契約中は交換・処分ができない

- 契約期間満了後のメンテナンスは自己負担になる

このようなケースには「第三者所有型×オンサイトPPA」がおすすめ

-

- 初期投資や維持管理コストをかけたくない

- 自社敷地内(屋根や駐車場など)発電設備を設置する充分なスペースがある

- 電気料金・再エネ賦課金の削減が主な目的ではない

- 脱炭素経営に取り組みたい

- BCP対策に非常用電源の確保をしたい

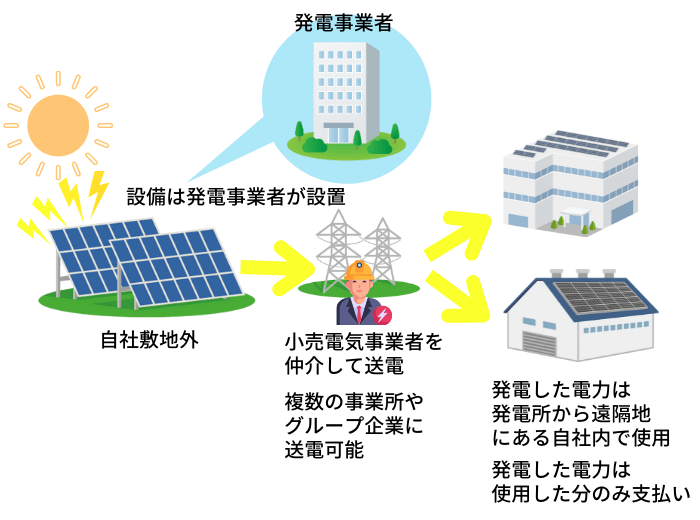

⑤第三者所有型×オフサイトPPA

自社の敷地外(遠隔地)に発電事業者が太陽光発電設備を設置するモデルです。太陽光発電設備から需要家(企業)に電力会社が保有する送配電ネットワークを利用して電力を送電するため、企業は電気料金に加えて託送料金を支払います。日本では需要家(企業)に電力を販売できるのは小売電気事業者に限定されているため、発電事業者と企業がオフサイトPPAを結ぶには、小売電気事業者を介在させる必要があります。

- 自社の敷地外(遠隔地)にPPA事業者が太陽光発電設備を設置

- 初期費用・保守メンテナンス・修繕・保険を含めた費用はPPA事業者が負担

- 太陽光発電設備の所有者はPPA事業者

- 使用した分の電気料金と託送料金を支払

- 発電した電気は遠隔地の自社設備内で消費

- 複数の事業所に送電できる

- 小売電気事業者を介在させる必要がある

- 低圧の発電所でも使用可能

「第三者所有型×オフサイトPPA」のメリット・デメリット

メリット

- 初期費用をかけずに太陽光発電を導入できる

- メンテナンスや維持管理の責任がない

- 自社の敷地面積にとらわれず発電量が確保できる

- 複数の事業所に送電できる

- 低圧の発電所を使用できる(自己託送は低圧使用不可)

デメリット

- 電気料金の削減効果が低い

- 小売電気事業者を仲介するため再エネ賦課金がかかる

- 電気料金に加えて託送料金がかかる

- 10年以上の長期契約中は交換・処分ができない

このようなケースには「第三者所有型×オフサイトPPA」がおすすめ

- 初期投資や維持管理コストをかけたくない

- 自社敷地内(屋根や駐車場など)発電設備を設置する充分なスペースがない

- 複数の事業所に送電したい

- 電気料金削減が主な目的ではない

- 脱炭素経営に取り組みたい

- BCP対策の非常用電源としての活用は不要

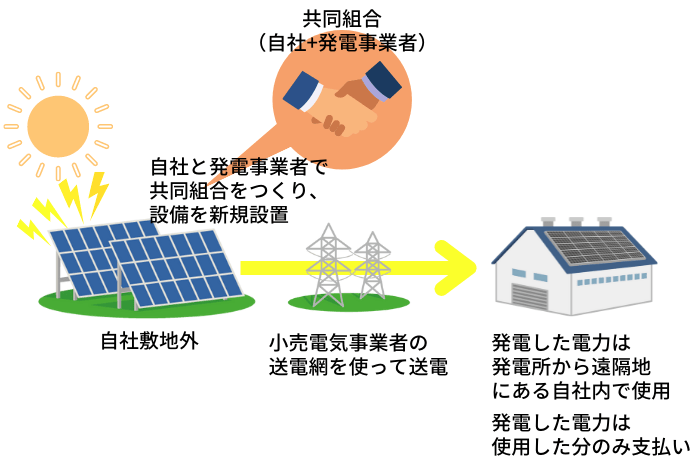

⑥第三者所有型×自己託送

2021年11月の法改正によって可能になった第三所有者型の自己託送モデルです。改正前は、自己託送を行う場合には、第三者が保有する発電所からの送電は認められておらず、「③自社所有型×自己託送」の選択のみでしたが、改正後は、発電事業者と自社が組合を設立し、発電所を新設するなどの要件を満たせば、他社の発電事業者が所有する発電所からの自己託送も可能になりました。

- 新設の発電設備に限る

- 自社の敷地外(遠隔地)にPPA事業者が太陽光発電設備を設置

- 初期費用・保守メンテナンス・修繕・保険を含めた費用はPPA事業者が負担

- 太陽光発電設備の所有者はPPA事業者

- 使用した分の電気料金と託送料金を支払

- 発電した電気は遠隔地の自社設備内で消費

- 複数の事業所に送電できない

- 送電先は一か所に限定

- 高圧や特別高圧の発電所は使用不可

「第三者所有型×自己託送」のメリット・デメリット

メリット

- 初期費用がかからない(発電事業者が負担する場合)

- 再エネ賦課金がかからない

- 自社内の敷地面積にとらわれず発電量が確保できる

- 必要な電気量に応じた発電設備を設置できる

デメリット

- 自己所有型の自己託送に比べると電気料金の削減効果は低い

- 高圧・特別高圧に限られる

- 送電先が一か所に限定されるためグループ企業全体のCO2削減には向かない

- 計画通りに発電できない場合にはペナルティ料金(インバランスコスト)が発生する

- 非常用電源として活用できない可能性がある

このようなケースには「第三者所有型×自己託送」がおすすめ

- 初期投資や維持管理コストをかけたくない

- 施設の消費電力が多い

- 非常用電源の確保は必要ない

各モデルの比較ポイント

自社に最適な自家消費型太陽光発電を選ぶ際には、まずは自家消費型太陽光発電を導入する目的を明確にし、現在の電力使用状況を把握するところから始めましょう。

「現状どれほどの電気が使われているのか?」

「最も電気が使われている時間帯は?」

「年間を通しての電力使用状況」

「電気を使用する施設の稼働状況」

など把握しておくことで、どれくらいのコスト削減ができるか、最大デマンドをどこまで下げられるか、削減効果が明確になり、どのような設計が最適なのかを判断する重要な材料になります。

その後、

「自社敷地内か自社敷地外のどこに太陽光パネルを設置するか」

「初期費用をかけるか」

「保守点検は誰が行うか」

「気料金や再エネ賦課金の削減を目的にするか」

「RE100達成を目指すのか」

「BCP対策に非常用電源確保の必要性」

「設置環境の向き不向き(豪雪地帯・塩害地域・日照時間・土砂災害etc)」

など、設置条件や経営課題に合わせて最適な太陽光発電設備を選択していく必要があります。

お客様ご自身での検討が難しい場合や、ご希望のケースがお決まりでない場合は、お客様のご要望や条件、企業の経営課題や予算、電力利用状況などをお伺いし、最適なご提案をいたします。